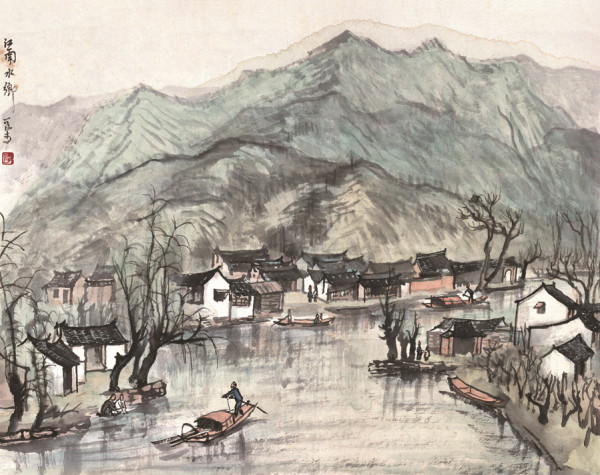

9月1日,“英满芳甸——新金陵画派播布研究展”在上海刘海粟美术馆开幕,与回顾展不同,此次展览名为“播布研究”展,除了呈现傅抱石、钱松喦、亚明、宋文治、魏紫熙五位代表性画家的艺术作品和实践方式、剖析他们如何在时代影响下由旧变新外,也展出当下江苏艺术家的作品,展现“新金陵画派”作为时代印迹在当代山水画发展中产生的传播与影响。

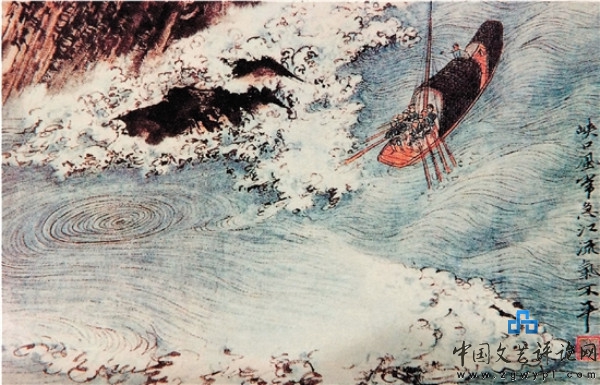

历年来全国美展中的获奖作品,尤其是青年艺术家的金奖作品一直备受关注。本刊特别约稿中国美术家协会美术理论委员会主任尚辉,以1949年以来举办的12届全国美展获奖作品为线索,通过回眸这些不同时期代表性作品的艺术语言及背后的故事,审视时代审美的发展和社会的变迁,回望一代代艺术家在创作上勇攀高峰的历程。

在中国古代的伟大创造和承传有序的发展之中,书画艺术到了宋元的成熟,以及形成民族风格中一些独特性的内容,都成为我们今天不能忽视的一种客观存在。我们必须要给它们以基本的尊重,在传承的过程中研究这些艺术发生、发展的经验,更重要的是,在今天对其再利用的过程中,依然要保留对它们尊敬的基本态度。

“水墨”与“中国画”一方面在各自的场域和语境中发挥着作用,另一方面也在边界的交叠中不断混融乃至重构,两个概念都正经历着新旧转换与时代交汇的过程。

对待艺术,包括草原题材美术,当然不能以一种简单的进化论态度去比照衡量不同时代背景下的作品。对于艺术家来说,追求作品的当代品格和现实精神理应是长期思考解答的艺术课题。

蒙古马怎样对待蒙古人就是大自然怎样对待人类;马背民族怎样依赖骏马,就是人类怎样依赖自然生态——善待大自然吧,这是人类对自己生命起码的尊重。

葛炎的中国画有着由此岸通达彼岸的意味,这个意味延伸的向度具有无限的可能性,但究其根本,还是要从“存在之家”的语义领会着眼,这是以众有之本、万象之根构建中国画当代性的题旨所在。

谢稚柳早年多工笔细写,设色明雅,用笔隽秀,清丽静穆。晚年喜用落墨法,纵笔放浪,墨彩交融,呈现浓郁浪漫的诗境。其诗词造诣亦深,诗画交融,格调天成。

靖西壮族农民画家为庆祝新中国成立70周年,纪念百色起义暨龙州起义90周年而在广西美术馆所举办的这个画展,让人们看到了靖西的美丽与淳朴、传统与时尚。这些农民画大多创作于近几年,闪烁着新时代的思想光辉,散发着浓郁的乡土气息。

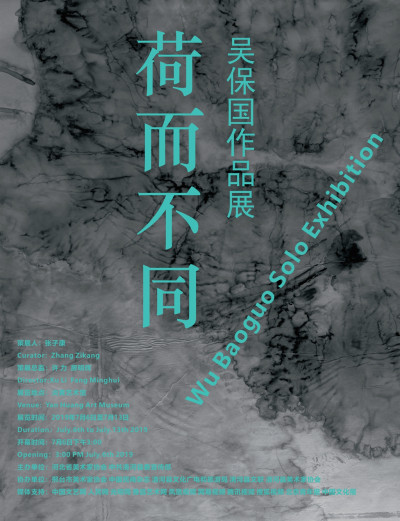

纵观吴保国的荷花创作可以发现,他的作品更注重“意”的表达,这并不是对于“象”的缺失,而是结合自身的体验和理解对于荷的生命进行一种更富有深度的重构。

73年后,常书鸿、常沙娜父女的作品再次相逢在7月15日于清华大学艺术博物馆开幕的“花开敦煌——常书鸿、常沙娜父女作品展”上。多年来,他们一位被誉为“敦煌守护神”,一位成为“敦煌图案解密人”。

长征题材美术作品的汇集,在某种意义上已成为中国现当代美术史的重要构成,而这些作品所蕴含的时代精神与美术家个体的艺术追求,也已成为书写中国现当代美术史文化与审美内核的思想承载。

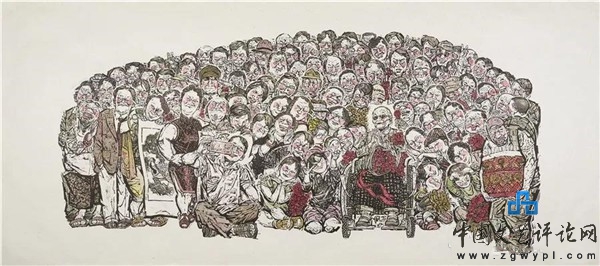

刘文西自上世纪60年代初以来的创作充分展现了他的“独到之处”。其中有画家表现领袖、歌颂人民的作品,也有青藏高原、黄土高坡的人物写生,画家突破了中国画已有的审美程式,创造性地吸纳西方现代艺术的成就,在东西方艺术大交流中开拓中国水墨画的新领域。

回首凝望,70年重大革命历史题材美术创作,是一部表现社会发展变化的艺术史、一部新中国本土造型艺术语言的演进史,更是一部由视觉图像汇聚呈现的中国革命史。

新时代让中国版画一代接一代的努力,变成一程更一程的前行,版画今天又再鼓舞起新兴,践行千里之行始于足下的信念,准备还要远行,用意志与作品验证着唯有创造,坚持创造,才敢踏上新兴的旅程,才敢自命永远的使命。