1930年,蔡元培在为商务印书馆《教育大辞书》撰写的“美育”词条中,对何谓美育有一个基本定位,即“美育者,应用美学之理论于教育”。今天看来,这种解释可能是粗糙的,但却揭示了一个基本道理,即美育是美学理论的实践形态,没有美学理论作为先导和规约的美育,必然是盲目的美育。那么,当代中国美学到底能够给予美育什么?一是美学理论自身的非稳定性,为借助美育洞穿日益严苛的自然人文科学壁垒提供了可能,并为专业化的知识学习提供了难得的“美学时间”;二是美学理论价值生发的多元性,为当代美育实践展开了多元向度,它使自然、艺术和社会生活均成为其中不可或缺的环节;三是对中国美育传统的重新发现,开启了自由、秩序与和谐三者并举的美育目标。以此为背景,一种既遵循美学理论的一般性,又兼顾古今通例、中西互鉴的当代中国美育框架也就呈现出来了。

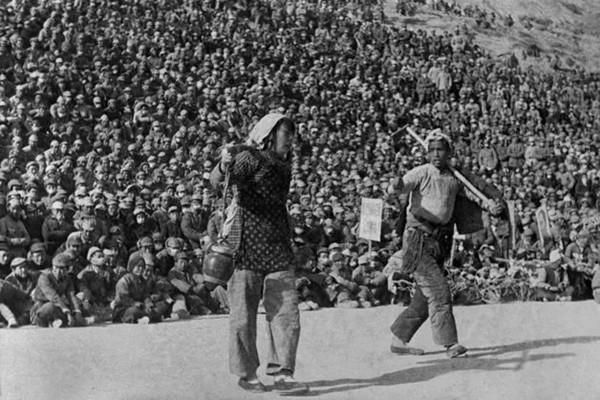

从毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》到习近平总书记关于文艺工作重要论述,是跨世纪的理论接力,是马克思主义文艺理论中国化道路上的里程碑。推进新时代文艺繁荣发展,必须坚持马克思主义文艺理论指导地位,坚持人民至上,坚持把文艺评论作为党领导文艺工作的重要手段,续写中国化马克思主义文艺理论新篇章。

“文艺是为什么人的”问题,是毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中首先要解决的问题,也是《讲话》留给我们最重要的精神财富之一。本文围绕这一问题,以文本细读的方式,从其何以成为问题、没有得到解决的原因,以及解决这一问题的方法途径等方面,进行了较为细致的分析阐述,同时分析了当下我国文艺在此问题上仍然没有从根本上解决的根源所在,以及毛泽东同志对于解决此问题的具体思路于解决当下我国文艺相关问题的价值与借鉴意义。

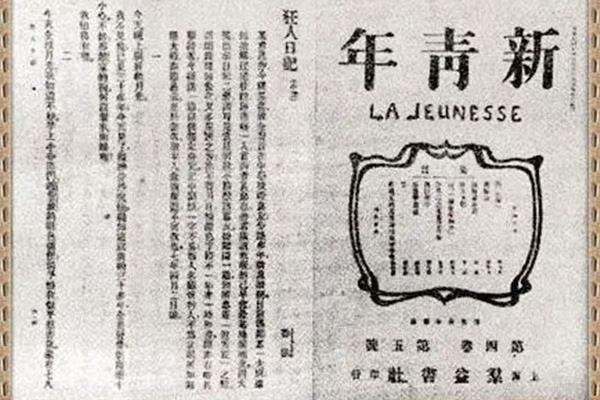

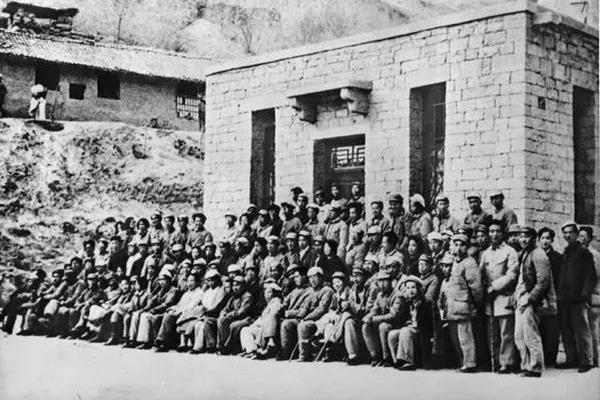

毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》,是把马克思主义普遍真理和中国现实问题与文艺问题结合起来的典范,是中国20世纪文艺思想史上的重要文献,提出和解决了文艺为什么人、文艺为工农兵大众服务及文艺的源泉、文艺反映时代生活、文艺和党的事业的关系等重大问题,开启中国现代文艺的新航向,对解放区、根据地及新中国文艺创作和文艺工作产生重大影响。2014年,习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》,继承和发展了毛泽东的文艺思想,提出以人民为中心的创作导向,为新时代我国文艺的发展指明了方向。我们要将学习毛泽东同志《讲话》精神和学习习近平总书记关于文艺工作的重要论述结合起来,创作反映人民群众开创中国特色社会主义伟大新时代新征程的精良文艺作品,让文艺在中华民族伟大复兴的壮举中发挥重要作用。

中国文艺发展道路的重要内涵包括马克思主义思想建设、人民性根本方向、大局性、现代性与建设性。奠定了中国文艺根本方向的《在延安文艺座谈会上的讲话》在今天仍然具有新的重要价值。新时代党的文艺思想形成新的重大发展。面对国内外环境新变化,文艺要积极拓宽发展道路,表现根本的价值观和扩大的价值观,勇于表现生活矛盾,艺术地表现宏大和平凡的统一、共同性和多样性的统一,在技术进步中促进文艺的创造力和精神现代化。

毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》和习近平总书记的《在文艺工作座谈会上的讲话》都非常重视文艺评论。两个《讲话》明确了音乐评论的出发点和理论基础,阐明了音乐评论的标准,指明了音乐评论的方法和作用。

毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》和习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》(以下简称“两个《文艺讲话》”)作为中国现代文艺话语的代表性文本,初步形成了具有东方审美现代性意味的文化诗学体系,塑造了一个具有“第三条道路”意味的论域型理论模式,其特点是提纲性、指导性、开放性。两个《文艺讲话》作为中国化马克思主义叙事美学,在叙事领域走出了一条遗世独立的叙事路径,具有鲜明的中国化马克思主义哲学品格。两个《文艺讲话》以人民为文艺活动的目标本体,在价值之维探索出一条文艺表现与理论叙事的人民美学之路。人民美学把文艺发展与国家独立、民族解放、社会进步、公平正义、历史发展、美好愿景等宏大主题在系统思维基础上进行结构性美学考量,是奠基于人的生存与社会正义根基上的中国化马克思主义艺术哲学。

重温《在延安文艺座谈会上的讲话》和习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》这两个马克思主义文艺理论中国化的经典文本,能感受到不同的时代语境赋予两者不同的历史使命和问题意识,既一脉相承又有超越发展。《在延安文艺座谈会上的讲话》不仅凝结了毛泽东思想在文艺领域的精华,标志着中国化马克思主义文艺理论的诞生,也是中国共产党“为人民服务”的宗旨与思想原则的集中体现;《在文艺工作座谈会上的讲话》是新的历史条件下治国方略中对文化建设特别是对文艺工作的深刻阐述和重要指引。在文艺工作座谈会之后,习近平总书记又相继发表一系列关于文艺工作的重要讲话。这些关于文艺工作的重要论述着眼于中华民族伟大复兴的中国梦,着力于构建人类命运共同体,放眼全球,融通中外,提出了一系列新思想、新论断、新要求、新方法,正在并将继续为指引中国特色社会主义文化文艺建设发挥出磅礴伟力。

毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》问世以来80年,现代中国文艺典型范式变迁经历了三个时段。一是从《讲话》至20世纪70年代末,文艺典型化致力于创造在富于特征的个性描写中显现社会本质的认知式典型。二是70年代末至90年代末,在典型反思中出现典型范式多样化拓展,有反思认知式典型、心理现实式典型和感兴意象式典型等路径。这种典型范式多样化中蕴含不确定性。三是新时代以来的文艺典型再构型趋向表现为认知溯洄式典型,即一种继续以个性化描绘去再现现实和发挥认知作用同时又溯洄古典传统并使其产生灵魂导向作用的典型形态。新时代标举认知溯洄式典型,旨在让文艺起到既返回生活源泉即根性源泉、又溯洄中国文化传统即魂性源泉的作用。

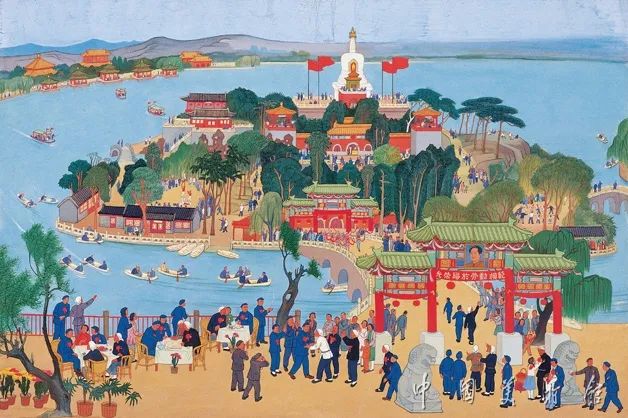

毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》确立了文艺为广大人民群众服务的方向,解决了文艺创作和艺术事业发展的一系列根本问题,具有划时代的意义。广大文艺工作者积极深入生活,创作出时代特色鲜明、为群众喜闻乐见的优秀作品,在革命战争时期和中华人民共和国成立后都发挥了重要作用。几十年来正反两方面的经验教训证明了《在延安文艺座谈会上的讲话》思想的伟大意义。习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》以及他关于文艺工作的系列重要论述,是对毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》的继承和发展,使以人民为中心的创作导向更为鲜明和丰富,推动中国特色社会主义文艺事业走向更大发展和繁荣。

在中国社会现代化变迁的历史进程中,民间文艺的“民间”内涵经历了改写和重构,从基础层面看是阶级阶层等社会结构的整体变迁使然,在思想和行动的自觉意义上更源自党的文艺方针对理论和实践的宏观引领和深入指导。1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》和2014年习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》具有标志性意义,在中华民族抵御外侮的解放斗争和中华民族实现伟大复兴的关键阶段,对文艺为谁服务和如何服务作出阐释和部署,对文艺的地位和作用、文艺与时代的关系、文艺的评价标准等作出分析,在中国民间文艺发展上形成现代化的创构之路。

毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》的主要功绩,就在于它在马克思主义文艺观同中国革命文艺实际的结合中,实现了马克思主义文艺理论的中国化,并开创了一条中国革命文艺发展的正确道路。这条道路不是轻易获得的,是从历史经验和人民创造中总结出来的,是从弯路和曲折的教训中找寻出来的。习近平总书记十分重视文艺的发展道路问题,他的《在文艺工作座谈会上的讲话》的理论指向,同毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的理论指向,是一脉相承、与时俱进的。习近平总书记关于文艺工作的系列重要论述,为新时代中国特色社会主义文艺之路开辟了新的前景。

1942年5月,党中央与毛泽东同志根据当时延安文艺界的现实情况与革命事业的需要,召开具有重大历史意义的“延安文艺座谈会”,毛泽东发表了意义重大、影响深远的《在延安文艺座谈会上的讲话》,提出了文艺为人民与加强党对于文艺工作领导等根本论题,形成指导我国文艺事业发展的毛泽东文艺思想。2012年以来,习近平总书记根据新时代的新现实,对于我国文艺事业发表一系列重要讲话。在上述中国化马克思主义文艺思想指引下,教育培养了好几代文艺理论工作者,他们对于中国马克思主义文论的发展均作出不同的贡献。

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》是20世纪40年代在战争环境里,中国共产党领导人民把马克思主义文艺基本原理与中国具体实际相结合并使之中国化、时代化、大众化的最高成果。《讲话》中所蕴含的“人民性”立场、所包蕴的文艺创作与批评思想、所阐述的普及与提高的关系、所坚守的文艺统一战线思想,始终指引着我国文艺事业的发展方向。

今天,立足新时代新征程,我们广大文艺工作者必将以习近平总书记关于文艺工作重要论述为指引,继承和弘扬延安文艺座谈会讲话精神,踔厉奋发、砥砺前行,不负时代、不负人民,努力铸就中国文艺新辉煌!

在2014年文艺工作座谈会上,习近平总书记深刻阐述了“中华美学精神”,在2021年12月的中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中又明确提出了“把中华美学精神和当代审美追求结合起来”的重要观点。这是马克思主义文艺理论的中国化,是对“中华美学精神”的延伸与发展,也是指导我国美学理论研究和当下的文学艺术创作实践的重要理论命题。本文在马克思主义与中华优秀传统文化相结合的文艺路径的大框架下,就“中华美学精神”和“当代审美追求”的内涵及其结合的途径进行分析阐述。

在中国现代化进程中,文艺发挥了积极作用。中国与欧洲的文艺现代化进程与审美现代性均存在较大差异,较为突出的是:在中国文艺现代化进程中,社会主义目标与优秀传统文化结合,形成艺术上可称为“第四种形态的先锋派”的文艺形式。本文通过《黄河大合唱》的个案分析,说明马克思主义与中华优秀传统文化相结合的艺术创新是中国审美现代性的重要理论特征。

坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,是中国共产党的基本文艺方针和原则。这一原则在《在延安文艺座谈会上的讲话》中便得到了清晰的表述。这一原则的基本思想是坚持马克思主义的指导,结合国情和借鉴优秀传统,为人民而繁荣文艺。人民性是中国特色社会主义文艺的本质特征,亦是坚持“两个相结合”的前提。结合的过程,就是文艺工作者不断加强为人民服务立场的过程,就是不断总结经验教训和繁荣社会主义文艺的过程,就是在新时代为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力的过程。在新时代新征程这个历史方位上,抒写人民、讴歌新文明、诠释中国精神,构成结合的最重要主题。

马克思主义文艺理论中国化是马克思主义中国化的重要构成内容,而其历史推进主要就是坚持马克思主义文艺理论同中国文艺实际相结合、同中华优秀传统文艺相结合的过程。在理论演进的层面上,马克思主义文艺理论与中国传统文艺相结合是以“民族形式”的追求为起点的,对传统文艺在新文艺包括马克思主义文艺理论发展中的定位经历了从以批判继承、古为今用为主到以创造性转化和创新性发展为主的历史转型。从“民族形式”论、“批判继承”论到“转化创新”论,理论上的不断创新为马克思主义文艺理论同中华优秀传统文艺相结合沿着正确的轨道向前发展提供了重要思想保证。“三论”的历史践行积淀下许多值得总结的历史经验,坚持马克思主义的思想指导,坚持“古为今用”的基本方针,坚持以理论创新指导新的文化实践,是其中最为主要的几个方面。

本文从审美层面剖析电视剧《人世间》深入人心的“艺术三味”。首先,作品充盈着浓浓的生活滋味,在人间烟火气中表现百姓的“伦常日用”,通过时代环境、生活场景、柴米油盐、事件细节、人物情感构建起鲜活的“生活世界”,成为吸引观众走进、亲近故事的“真实感”密钥;其次,作品表现近半个世纪社会变迁中以周家儿女为核心的众多人物的命运浮沉与精神亮色,让观众百感交集、欲罢不能,醇厚的悲悯情怀传递了善意与坚韧的魅力密码;再次,创作者对家庭伦理、社会问题的省思与叩问,以及精湛的影像表达共同成就了作品深沉的美感韵味,是作品成功通向雅俗共赏的高级审美密钥。