民国时期,书法艺术能够在纷繁复杂的社会环境中保持文脉不断,与该时期社会各界对书法学习与研究的重视密不可分。民国报刊中涉及书法的资料比较丰富,为我们提供了一个从媒介视野去观察民国时期中国书法研学情况的良好视角。本研究以《大公报》为样本,考察其中书法研学相关内容的基本情况,发现在民国时期独特的历史环境下,中国书法独辟蹊径,以专业的内容和灵活的方式引导大众审美、促进艺术普及,对特殊时期中国传统艺术文化的保存和发展起到了重要作用。

进入21世纪,继“后现代”之后,部分西方艺术批评家开始用“当代性”来定义和讨论现代主义之后的艺术。这代表了西方艺术批评界试图将“当代艺术”这一术语理论化的倾向。从时间分期的角度而言,“当代”是后现代的替代,而非延续,它通常被用来描述晚期现代主义之后的艺术形态。

英语“contemporary art”与中文“当代艺术”概念在发展阶段、语境和内涵上既紧密相连、不可孤立看待,又存在着明显的错位。尤其在学术研究中,英语“contemporary art”不必然成为中文“当代艺术”合法性的唯一依据,中文学界的“当代艺术”研究也不是 “contemporary art”学术研究史的亦步亦趋。相反,中文学界的“当代艺术”研究应当是在清醒认识到其与国际语境“contemporary art”区别与联系的基础之上,以扎根本土的积极态度和直面当下的活力,与面临危机的“contemporary art”共同寻找突围和再前行的可能性。

“当代艺术”是一个富有弹性的概念,它既可以指全部的同时代艺术,也可以指当今艺术的某种特别类型。从作为艺术的特别类型来说,任何一种当代艺术都有它的局限性。正因为如此,当代艺术就是各种理论和实践相互竞争的领域,不同的理论和实践不仅不应遭到排斥,而且应该得到鼓励。在这种情况下,中国当代艺术界急需有一次中国转向。这种中国转向,不仅有助于中国当代艺术找到自己的根基,而且有助于世界当代艺术的大繁荣。

2021年是“典型”理论范畴进入中国的100周年。6月27日,由中国文艺评论家协会第二届理论委员会和北京大学艺术学院主办的“典型理论百年”学术研讨会在京召开。专家们从“典型”范畴的内在价值破题,思考它的本质规定性和在当下回归的必要性;同时延伸开去,重访中西文艺理论史,激活典型理论的新意涵;之后从文艺创作与文艺评论的实践出发,强调重启现实主义典型论的意义;接着,回到具体艺术门类和学科前沿理论研究,重构典型人物与典型图像,完成典型理论的当代转化;最后,王一川教授进行了总结,期待未来新百年核心理论范畴研究的新进展。

本文以鲁迅的典型创作理论和小说创作实践为对象,研究20世纪中国文学提倡书写典型环境和典型人物这一思潮的发生、发展。只有把美学和社会思潮的变化与文学的变化联系起来,关于典型的研究和实践才有深度和意义。

典型理论是中国现代文学理论中的重要内容。通常说来,典型指的是文学创作中的典型人物、典型形象和典型环境,即文学典型。不过本文想要提出的问题是,是否有一种典型图像或图像典型?进而思考是否图像形象本身基于视觉性语言可以内在地表现出表象与本质、特殊与一般的辩证统一的典型性,即图像典型?本文尝试通过近代中国的镜像图像来论证图像典型的可能性,并将这种图像典型的本质定位为一种内涵了社会结构的图式结构。

现实主义的政治使命(文体政治学)与现实主义的真实再现(文体修辞学)存在着逻辑的裂痕,导致人们误把人民性的政治诉求和真实性的审美表达混为一谈。而从文体哲学角度来审视,这恰恰是现实主义内在悖论的症候。现实主义既是新现实的必然结果,只有在新的世界图像建立起来的时候,“现实”的新知识范式才能转换完成。“现实主义”不是诞生在有生活和对生活的模仿就有现实主义的时刻,而是诞生在“新现实”发生的时刻,即“机械的世界图像”确立的时刻。

2021年7月15日,中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心在京召开“文艺评论界学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会”,本期刊发部分与会者发言,以飨读者。

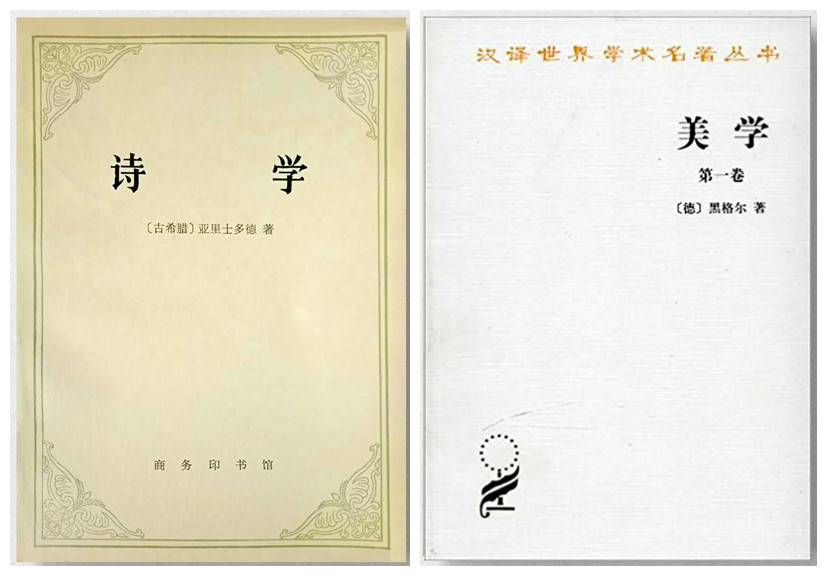

“典型”在西方有漫长的发展历史,是西方关于艺术形象的最高规范。亚里士多德、达•芬奇、歌德、黑格尔、别林斯基等人都从二元论的立场出发,认识到典型的形象特征是共性和个性(普遍性和个别性或一般性和特殊性)的统一。中国古代对艺术形象的认识是“形神”。形就是外形、外貌,神则是精神、气质。中国古人强调形象的创造既要写形又要写神,力争做到以形写神、传神写照。

典型理论引介到中国文艺界已历百年,其根已深扎在中国文艺沃土之中。无论是对于西方“原典”的释义,还是具有中国特色的演绎,典型理论研究领域都涌现出了琳琅满目的丰富成果。“典型”已然成为中国化的文艺观念、文艺主张与文艺学说,在中国当代文艺理论方阵中占据着重要的地位。新时代文艺在实践和理论层面都有新发展,典型理论在当代的新阐述与新演绎十分必要。

典型建构的结果是将艺术形象约定俗成为特定时空中为人们所共识、共用、共享的文化符号。当然,由于不同时代、不同民族和不同媒介,以及不同建构主体的复杂性和变异性,决定了典型建构是一个复杂的过程,其建构的程度和效果也会呈现出多样性,包括某些建构行为的结果,可能是对原创艺术形象典型性的解构。在今天提出典型建构论,对现实主义文艺的开放化,对自觉建构已有典型形象,对创造更多新时代的典型形象,具有一定的学术和现实意义。

全龄动画电影的核心在于“成人的内核,动画的包装”,在动画构设的奇幻世界中植入成人世界的严肃主题(话题),将单一的低龄化观众群体扩展到各个年龄阶层。当下我国全龄动画电影发展陷入困境,主要存在定位不明确、手法生硬、本土化程度不够、叙事风格模糊、讲故事能力欠缺等问题。为突破这一困境,动画电影需要明确全龄化定位,立足本土,展现中国气韵、中国精神,从中华优秀传统文化中汲取养分,借鉴以网络文学、短视频、网络游戏为代表的网络文艺,推动我国全龄动画电影走进蓬勃发展的新时代。

网络文艺的兴起和蓬勃发展,是当代文艺的重要事件。作为艺术事件,网络文艺值得关注的不仅包括审美形式、创作主体、受众数量和影响力的变化,还包括其创作方式、传播路径和评价体系等领域的系统性转换。文艺评论家要善于发现网络文艺的事件性,研究网络文艺的断裂性、生成性、创作的过程性、艺术的媒介性和未知的潜能,适应平台化、圈层化的评论趋势,也要敏锐地发现事件的可撤销性和非事件化的可能,充分发挥文艺评论的引领功能。

我国进入新媒体时代以来,影视评论发生质变,在评论主体、呈现形式和风格特征上都与传统影评截然不同。新型影评可以细分为微博影评、朋友圈影评、弹幕影评、评分式影评、公众号影评、短视频影评。透析“新影评”存在的权威瓦解、资本暗推、粉丝控评、情绪泛滥等现象,背后是市场与艺术、开放与封闭、自由与失控、感性与理性的辩证反思。

大众文化勃兴的市场格局和消费主义甚嚣尘上的电影浪潮,使得电影工业生产后端的重要一环——电影评论必须面对复杂的媒体环境与舆论生态,也随之诞生了形态各异的“新影评”,并因其评论主体、话语风格、传播机制各不相同而呈现出“一时代的风貌”。本文试图从媒体介质差异的角度出发,将“新影评”进行类型划分,并与传统影评比较,总结出其特征以及当前所存在的问题,然后再次呼吁,不管时代怎样变化,电影评论形态如何新潮迭起,“新影评”依旧要在捍卫语言的高贵、保持思想的纯洁、实现文化的传承基础上保有自身的独立、自信、专业和深刻。

百年中国马克思主义艺术理论的历史发展表明,中国化马克思主义艺术理论的三大代表性成果,无不是遵循马克思主义思想认识路线所结出的经典性理论成果。

假如我们更加自觉地运用“三江汇流”和“创造性转化、创新性发展”的理论与观念,更加自觉地以这种理论与观念去进行文艺创作和文艺评论,那么,我们的文艺观就是科学的,审美观就是当代的,我们的创作和评论就有可能振动两翼,驱动双轮,抵达新时代文艺创作和评论的高峰。

在庆祝中国共产党成立100周年之际,回顾历史实践的经验,本着我们党坚持真理、修正错误的科学精神,实事求是,全面而深入地认识上述关系以及它们对发展文艺理论批评的重要性,应该是十分必要的。