以小说为代表的叙事文艺作品通常会经历生活传奇化、人物性格化到内心生活审美化的发展过程,这个并非线性交替的过程也反映了叙事作品现实的存在状况,决定了英雄注定是叙事作品重要的表现主题。

在同类英雄题材的大量舞蹈作品中,当代的舞蹈艺术创作愈发注重挖掘人物的内心情怀与鲜明个性的艺术表达,追求宏阔的主题和恢弘题旨下的细节闪现与提炼,侧重内心独白式的动作语汇的施展,向往更自然,更富心理和情感色彩的描绘。

戏曲现代戏中的英雄形象本身承担的意识形态宣传功能决定了它在美学上的先天痼疾,如原型人物的真实性易导致英雄形象的趋时性和功利性,原型人物的意识形态导向性相对限制了英雄形象的思想深度和情感力度等,致使人物个性在丰富性和深刻性上有所欠缺。

谷建芬是我国当代一位有代表性的作曲家,从上世纪八十年代以来,创作了许多脍炙人口的流行歌曲,为歌坛培养了一大批优秀的演唱者,她的歌曲抒发了时代情感,成为时代的集体记忆。

英雄形象的塑造,既揭示了当代中国社会生活和文化价值与实践的变迁,也呈现了这种文化累积与不同时代的互动过程。英雄形象的塑造是尤能突现当代中国社会与文化价值的知识谱系。

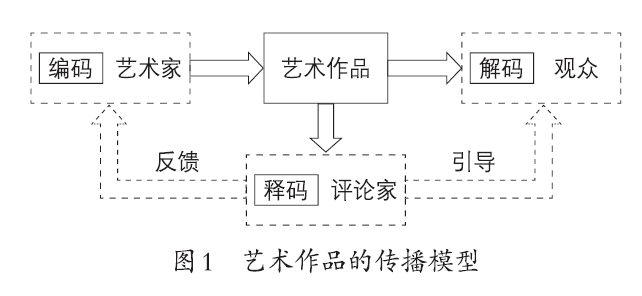

从需求端的角度来看,美术评论的意义与功能是引导观众审美,帮助作者进步,为收藏者把关。从供给侧的角度来看,由于关系问题、利益问题和平台问题的存在,很多美术评论的基调都是中性或者“捧评”,很少有美术评论能明确指出艺术家的缺点与不足,体现出评论家的鲜明态度和批评立场。

今天我们只有坚守思想解放的成果,充分发挥艺术家的主观能动性、积极性和创造性,全面践行社会主义核心价值观,才有可能实现从“高原”到“高峰”的跨越。

承袭好莱坞电影制片机制的港剧以其商业化的定位、本土化的调性和娱乐化的原则等成就了武侠剧、宫斗剧、历史戏说剧、商战剧、职业剧和家庭伦理剧等一系列电视剧类型模式,其快捷的叙事节奏、引人入胜的故事桥段、生动多元的人物形象以及与时俱进的营销意识等,一度成为当时闭塞的内地影视产业模仿和膜拜的样板。

当代香港凝结出璀璨的跨界创意文化,历经百多年积淀,受海洋文化浸润、东西文化荡涤,香港老中青几代艺术家心血汇聚,文学与电影、地理、建筑、网络科技、展演艺术跨界整合,别具一格,具有范式意义。

第二时期为CEPA签署至今,为香港电影对内地电影创作产生影响的后期阶段,这一时期,香港影人开启了全方位的“北上”模式,其对内地电影创作的影响主要体现为对“港味”美学的延续与创新。

如何理解“草原画派”的关键在于对所谓“画派”这一概念的理解。关于“画派”的界定标准,学界有着不同的看法,但对于“过去式”的“画派”和自觉形成的“画派”的界定标准应当明确。

本文对目前文艺理论界正在热议的“地域戏剧题材”问题作了回应,以隆学义川剧文学创作为例,讨论了戏曲文学创作与“地域性”题材之间的复杂关系。戏曲文学作品呈现效果的关键并不在于“本地域”或“彼地域”的“二元选择”,而在于特定题材对地方戏曲艺术形式的具体适应性。

在不同的历史时期,艺术中国风具有不同的内涵。在18世纪欧洲作为异国情调的中国风,具有建构现代性的意义。在20世纪初期作为西学东渐之逆流的中国风,具有批判现代性的意义。